En seulement six mois, une collaboration entre chercheurs et intelligence artificielle (IA) a permis d’identifier 303 nouveaux géoglyphes dans le désert péruvien de Nazca, doublant presque le nombre connu à ce jour et ouvrant une nouvelle ère pour l’archéologie.

Un puzzle vieux de deux millénaires

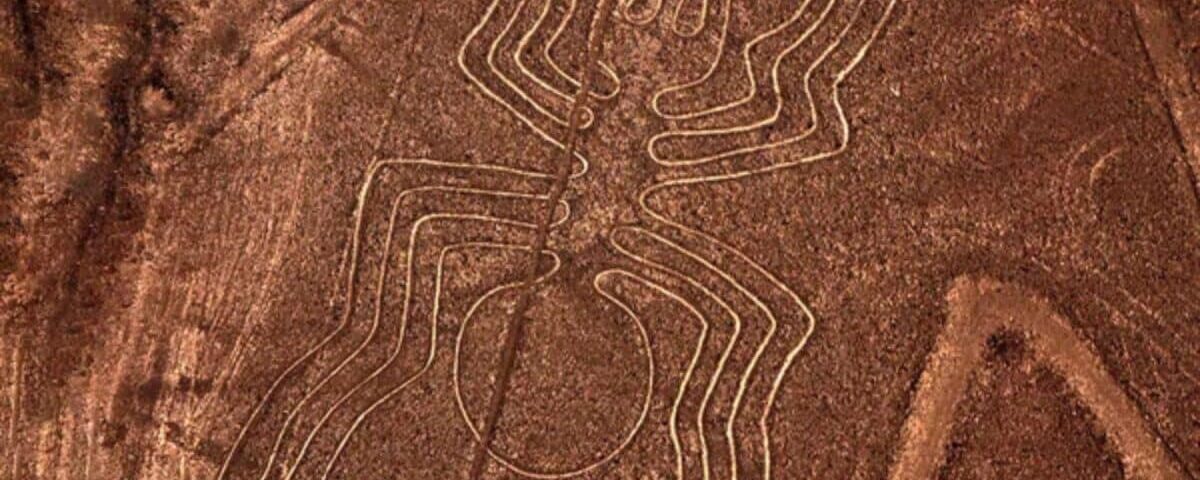

Les lignes de Nazca, tracées entre 200 av. J.-C. et 650 apr. J.-C. par le peuple Nazca, couvrent des kilomètres de désert avec des représentations d’animaux, de plantes et de formes géométriques. Invisibles depuis le sol, ces dessins monumentaux ont longtemps alimenté les débats sur leur fonction : art rituel, repères astronomiques ou chemins sacrés.

Jusqu’ici, leur étude reposait sur des relevés manuels, des photos aériennes et de longues prospections au sol. Mais l’ampleur du site rendait ces méthodes fastidieuses et incomplètes.

L’IA au service de l’archéologie

Sous la direction du professeur Masato Sakai de l’université de Yamagata et en partenariat avec des ingénieurs d’IBM, un système d’IA a été entraîné à analyser des images aériennes à très haute résolution. En 3 millisecondes, l’algorithme peut repérer la présence d’un géoglyphe, en estimer la forme et la taille, puis proposer des zones à inspecter.

Cette approche a multiplié la vitesse d’exploration : ce qui aurait pris des années a été accompli en quelques mois. Comme le souligne Sakai : « La rapidité avec laquelle nous avons mené cette campagne est due à l’utilisation de l’IA ».

Des découvertes qui changent la lecture du site

Les nouveaux tracés, pour certains minuscules comparés aux figures célèbres comme le colibri ou le singe, semblent correspondre à des chemins processionnels utilisés lors de rituels. Les Nazcas auraient ainsi parcouru ces lignes à pied pour honorer leurs divinités, liant art monumental et pratique spirituelle.

Pour l’archéologue João Fonte (ERA Arqueologia), ces résultats confirment que l’archéologie est « à l’avant-garde de l’innovation », notamment grâce à l’usage combiné de la photogrammétrie, du télédétection et de l’IA.

Un outil aux applications mondiales

Le succès de Nazca n’est qu’un début. Des projets similaires sont déjà lancés sur des tumulus funéraires, des épaves ou encore des villes enfouies. En 2023, aux Émirats arabes unis, l’IA a permis de cartographier la répartition des artefacts sur le site métallurgique de Saruq Al Hadid (1270-800 av. J.-C.), optimisant ainsi les zones de fouilles.

La chercheuse Alexandra Karamitrou (Université de Southampton) développe, elle, des modèles capables de corréler la position de sites anciens avec des facteurs environnementaux comme la proximité de l’eau ou l’exposition solaire, ouvrant la voie à une archéologie prédictive.

Précautions et limites

L’IA reste un outil d’aide : chaque détection est vérifiée sur le terrain, et de nombreuses propositions se révèlent être des faux positifs. Comme le rappelle Karamitrou : « L’IA n’est pas parfaite, mais d’ici quelques années, nous disposerons d’algorithmes d’une précision remarquable ».

Avec des performances en constante amélioration, l’IA pourrait bientôt réduire drastiquement le temps et les coûts nécessaires pour explorer des zones entières, tout en révélant des pans entiers du patrimoine mondial encore insoupçonnés.